贏家:Hybrid 混合動力系統 (超級跑車)

由於重量的控制是相當大的難題,加上整體過於復雜的機械結構,Hybrid 混合動力系統的前景曾一度被認為不甚樂觀。然而,隨著 Porsche 918 Spyder、McLaren P1 以及 Ferrari Laferrari 的相繼面世,世人也對 Hybrid 系統蘊含的的魅力折服,特別是 BMW i8 的出現,不僅強力吸引全球車迷的目光,也出現在全球任何一個汽車類評選的年度列表當中。

贏家:Maserati

Maserati 的擴張計劃已經逐步展開,首當其衝的全新概念車款 Alfieri,為車迷構建出一幅美妙的未來願景。不過,在這幅尚未展開的畫卷之中,一個強勁的競爭對手 AMG-GT,已經做好了準備。

贏家:AMG

打造自己的 AMG-GT 跑車去對抗 Porsche 911,並取得了有目共睹的進步;同時,Porsche 在運動房車領域的銷量,也高於市場預期。

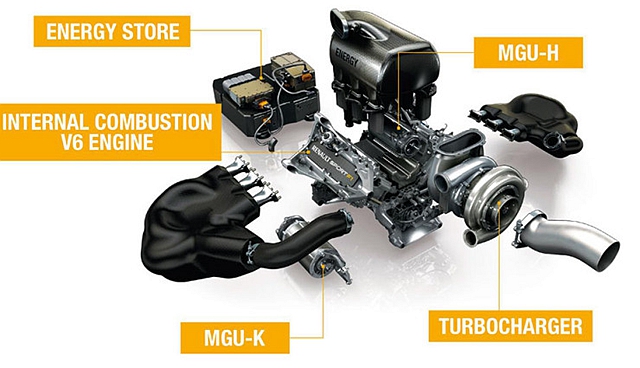

贏家:渦輪增壓 (Turbocharger)

一群小排量、輸出又強勁的汽油渦輪引擎,在 2014 年的汽車市場上大放異彩,並頗有取代自然進氣引擎的意味。渦輪增壓技術的風潮,不僅席捲了一般乘用車的領域 (例如 Ford Fiesta 的 1.0 升 Ecoboost 渦輪引擎),甚至連長久以來恪守自然進氣動力的 Ferrari,也為 California T 搭載了 3.9 升 V8 渦輪引擎。

贏家:PSA Peugeot Citroën 集團

Peugeot 308 憑著優秀的車體與全新引擎,被評選為歐洲年度車款;同時,身為小型都會 SUV 的代表:Peugeot 2008,其銷售業績也頗為亮眼。而 Citroën Cactus 完美的闡釋了 Citroën 品牌全新的設計理念。PSA Peugeot Citroën 展現出對消費者越來越多的關注,這不僅是用口號隨便喊喊,原場更將它融入車輛的設計與研發層面。越來越多的穩定客群,對 Citroën 的高端子品牌 DS 的銷量也有幫助。

贏家:後置引擎

不僅是 BMW i8 之流的跑車採用此種配局,由於獨特的空間結構特性,Renault Twingo、Smart Forfour 等小巧的都會用車,也選擇了後置引擎的空間佈局。

贏家:令人叫絕的美式 V8 引擎

無論是 Chevrolet Corvette Z06,還是 Ford Mustang GT350,搭載著醇美 V8 引擎的美國肌肉車,不但擁有獨特的設計感,引擎在 8,000 轉運作時的轟鳴聲,更是令人陶醉。

當然,有贏家就有輸家,接下來就帶各位看看,在 2014 年過得比較不順遂的一群。

輸家:Hybrid 混合動力系統 (乘用車)

正所謂「成也蕭何,敗也蕭何」,雖然在不計造車成本的超跑領域,Hybrid 混和動力系統的獨特技術性,讓車迷們讚不絕口。但若是在乘用車領域,大多數的 Hybrid 混和動力車卻沒有真正得到消費者的認可。而若是討論現行臺灣法規,目前想擁有 Hybrid 車款,意味著要付出更高的金錢,「省油、環保」或許有優勢,但若聽到車輛的售價、相信購車欲望都去了一半。

輸家:Alfa Romeo

2014 年,Alfa Romeo 依然難逃銷售量下滑的厄運,對於一個深受車迷愛戴的義大利品牌,我們只能希望它在 2015 年能夠更上一層。

輸家:Bertone 設計室

歷史悠久的義大利汽車設計室與車身製造廠,Bertone 曾經是盛極一時的汽車設計先鋒,卻在新世紀慘澹收場。

輸家:Hyundai 汽車

雖然 Hyundai 在前些年於歐洲市場取得了不俗的銷售成績,讓市場規模和品牌認同度一路走高,但在 2014 年,其增長態勢卻止步不前,在許多市場調查中,不少消費者更傾向於 Peugeot 和 Opel 品牌。隨著 PSA Peugeot Citroën 集團和 Opel 汽車逐漸走出經濟危機,在可預見的未來裡,Hyundai 汽車將在歐洲市場面臨重重危機。

有待觀察:混合動力系統 (未來發展)

大多數消費者對 Hybrid 車款仍保持著謹慎的態度,而且在激烈操駕的狀況下,它們也不能幫你節省多少燃料;但隨著各大賽事活動中、Hybrid 車型逐漸嶄露頭角,特別是在 2014 年的 F1 賽事,各車隊的燃料消耗量與前年相比下降了 33%,更能展現出技術進步對於油耗控制的優勢。但問題也隨之而來:究竟,這些技術何時才能投入量產市場?

有待觀察:前驅的 BMW

隨著 BMW 2 Series Avtive Tourer 的發表,不少死忠的 BMW 車迷,都將矛頭對準了這輛「離經叛道」的小車。不過有消息指出,由於空間上的優勢,2015 年的 BMW X1 也將成為採用前驅平台的車系。此外,有民調特別針對 Mercedes-Benz A-Class、CLA-Class、GLA-Class 作調查,一般消費者對於車輛驅動方式的堅持,沒有像熱血車迷那麼強烈,這也代表 BMW 2 Series Active Tourer 可能會更得人心。

有待觀察:燃料電池 (Fuel Cell)

雖然得益於 Toyota、Honda、Hyndai 等汽車大廠,2014 年湧現了一大批燃料電池驅動的車輛,不過從長遠市場角度考慮,在氫能源加油站的網絡布建以前,燃料電池車的前途依然並不明朗。

有待觀察:Volvo

新推出的 Volvo XC90,無論是外觀設計還是機械結構,都替 Volvo 開創了一套全新的體系,不過,在經過市場銷量的檢驗前,一切還都是未知數。

有待觀察:Honda

2014 年的 Honda 可說是風生水起,除了推出新一代的 NSX,還發表了全新 Civic Type-R,讓車迷熱血沸騰,Vezel 與 XR-V 則是讓年輕客層有了新的選擇。不過,2015 年的藍圖尚未展開,Honda 究竟能否再創銷售巔峰還未可知。

CEO 動態

10 月份,Ferrari 車隊的老闆 Luca di Montezemolo 正式辭職,Ferrari 掌門人的身份將由 Fiat Chrysler 集團 (以下簡稱 FCA) 首席執行官 Sergio Marchionne 兼任。對於 Luca di Montezemolo 來說,這不是一個功成後的急流湧退,因為就在辭職前 4 天,法拉利 F1 車隊於主場再次遭遇慘敗。至此,執著的 Luca di Montezemolo 終將 FCA 的耐心耗盡,由此也向外界證實了長久以來,Luca di Montezemolo 與 FCA 集團 Sergio Marchionne 的不合傳聞。

Infiniti 執行副總裁 Andy Palmer,在 2014 年 9 月份向公司提出辭呈,轉而出任 Aston Martin 新任 CEO 職務。Palmer 曾是一名工程師和賽車手,同時他也和 Mercedes-Benz 過從甚密,在轉戰 Aston Martin 以後,相信能帶來引擎與電子設備等方面的幫助。

曾任 Ford COO 的 Mark Fields,如今已晉升成為公司的 CEO。而時任 BMW 生產業務負責人的 Harald Krüger,將出任 BMW 的 CEO,現任 BMW 的 CEO:Norbert Reithofer 將接替 77 歲的 Joachim Milberg 擔任監事會主席。這些內部選拔出來的領導階層雖然都盡忠職守,但各界媒體普遍不認為他們能為企業帶來新的變化。

此外,Lotus 在 2014 年 5 月任命了 Jean Marc-Gales 當作 CEO。Lotus 現階段的計劃是穩住銷量,然後逐步打開市場;Citroën 的 CEO Linda Jackson,顯然對客戶需求的注意程度提升許多;Volkswagen 集團部分,則由於面臨高層管裡方面的調整以及 MQB 平台的失利,似乎仍未能從泥沼中脫身。