針對車輛安全的問題,自從 2017 年 1 月 16 日交通部第一次回應「無公開 ARTC 撞擊測試結果的迫切需要」之後,便引起相當多民眾反彈的聲浪,許多立委也再次對交通部長賀陳旦提出質問,才又改口將會著手進行臺灣 NCAP 制度研議。

回到撞擊測試的議題,ARTC 車輛中心也於 3 月 29 日邀請多家媒體參與「法規碰撞檢測之旅」,除了 U-CAR 社群發展部抵達現場進行了 [ 你提我問 ] 的單元,編輯團隊也明白民眾很渴望撞擊測試結果透明化,就好比 Euro NCAP 一樣,然而,透過本次的 ARTC 參訪,要讓讀者明白的是:「車輛法規碰撞結果公開與否,並不等於 NCAP」。

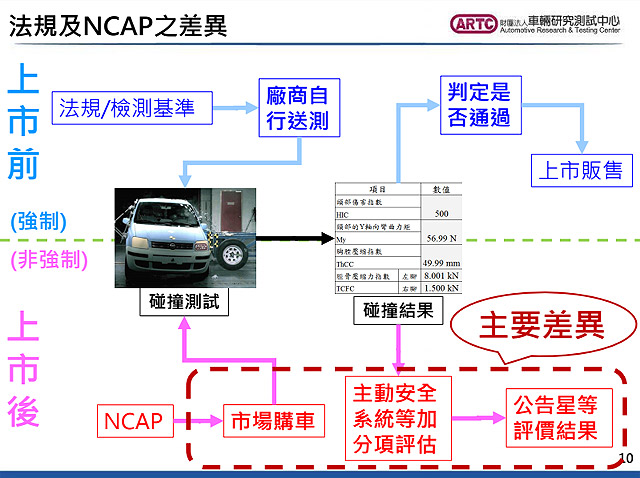

碰撞法規為上市前求達到基本標準,NCAP 為上市之合法車輛中看誰更好

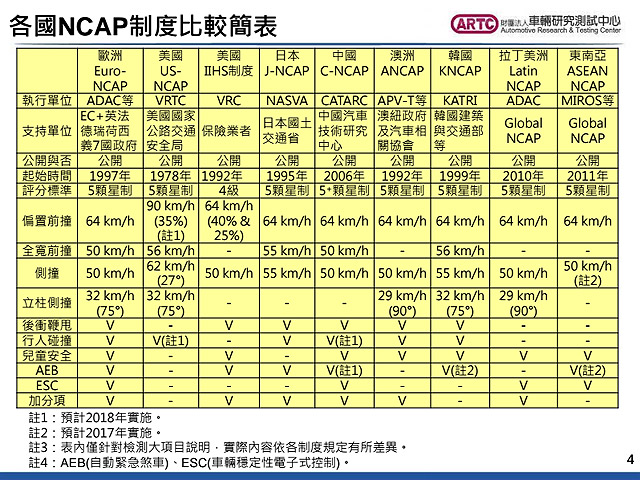

隨著民眾越來越重視車輛的安全品質,加上像是歐洲的 Euro NCAP、美國 IIHS 很成功的透明化當地販售車輛之撞擊測試報告,不難理解臺灣民眾納悶:臺灣車輛若有撞擊測試那為何不公開?是否因為利益因素而不敢成立臺灣的 NCAP?

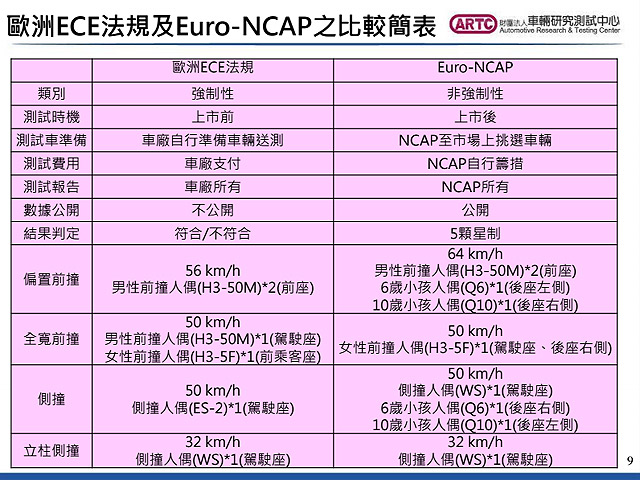

不過相信話題至此,仍有多數民眾會誤解,認為只要法規撞擊測試結果公開,就是 NCAP 的開始,然而事實上這是兩項不同單位掌握的撞擊測試,舉歐洲為例,一輛車如果經過歐洲 ECE 法規要求的撞擊測試,又再經過 Euro NCAP 撞擊測試,其實是「上市前」與「上市後」各別進行了撞擊測試。

簡單來說,歐洲 ECE 法規要求車廠在車輛上市前,必須強制送去進行撞擊測試,並且訂定的標準為車輛基本應達到的安全水準,由政府部門給予「符合或不符合」的界定。

然而 NCAP(全名為 New Car Assessment Program 新車評鑑計畫),乃是獨立公正單位針對已上市的車輛再進行不同於法規制度的測試評比,同時一改法規僅有符合與否的標準,採用星等認定;而且,內容通常都設定的比法規更嚴苛,甚至還可能促使法規修訂的更嚴格,舉歐洲一例來說,歐洲 ECE 法規的立柱側撞測試,是 NCAP 先訂出執行之後,法規才參考 NCAP 的規範而納入。

也就是說,在車輛都是合法的狀態下,透過 NCAP 加嚴測試之後,並且將資訊簡單、透明化,讓消費者能區分出車輛安全的好壞,也敦促車廠或者立法更加進步。

看完上段的說明,我們可以知道,NCAP 是透過購買已在市面上販售的車輛來額外進行撞擊測試,其存在與測試的結果,並無法強制逼迫車廠停售車輛,因為每輛車都已經通過政府規定的法規測試而上市販售。

然而真正的價值在於消費者因為知道了哪些車安全、哪些不安全,因此會變相減少購買那些不安全的車款,進而促使車廠更專注於開發安全的車輛,就好比當大家都是 60 分的及格狀態下,透過 NCAP 將資訊透明化,讓車廠願意也必須朝著 100 分來前進,而不要只是剛好 61 分低空飛過。

車輛法規碰撞結果報告為車廠所擁有,NCAP 撞擊測試報告為 NCAP 所擁有

接著我們將焦點拉回「公開撞擊測試」,看起來如果能夠公開,確實能夠敦促車廠也保障民眾權益,然而問題就在於,包含歐洲、美國、日本等車輛產業先進的國家,都是由 NCAP(美國還有 IIHS)買完車撞完後,負責公開撞擊測試結果,通通不是政府部門公開車輛上市前的撞擊測試。

原因就在於,上市前的撞擊測試,是車廠為了將車輛上市,自行花錢送測的,因此報告的所有權歸車廠擁有,就好比大家去醫院花錢做健康檢查,得到的檢查報告是我們自己所擁有,非特殊狀況下醫院無權將民眾的報告公諸於世。

然而,NCAP 在各國雖然都有政府或者相關單位的支持而成立,不過仍將其列為獨立單位,因此撞擊測試是 NCAP 自行使用組織內的資金在市面上買車來測試,得到的報告所有權與車廠無關,自然能夠將測試結果公開,所以這也是為何 NCAP 有權力以更嚴苛的標準對車輛測試,車廠卻無法吭聲。

所以看到公共政策網路參與平台的議題:「國產車上市前,必須強制公開 ARTC 撞擊測試結果,並依照國外將結果分級」,雖然車輛執行撞擊測試,不過這些都是國內車廠為了讓車輛上市前而送去撞擊測試的報告,報告所有權是車廠的,身為檢測單位的 ARTC 無權公開,連先進國家的法規也並未規定公開上市前的撞擊測試報告。

但是人民對於車輛安全到何等水準,絕對有知的權利,所以對於交通部開始研擬臺灣 NCAP 制度,U-CAR 對此表示肯定,如此也才能敦促國產車的進步,或者洗刷國產車不比進口車安全的刻板印象。

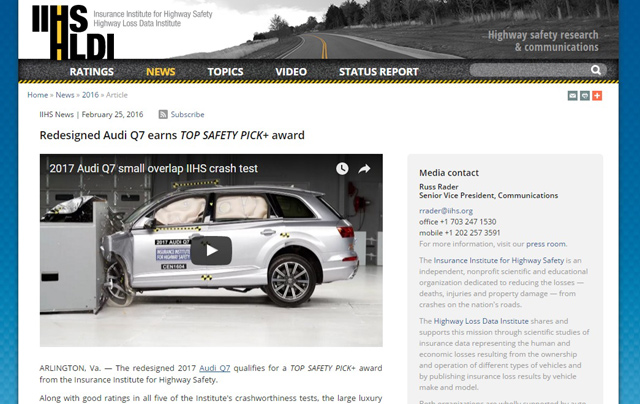

此外,在 2016 年初時,北美 Audi 甚至主動自費,將已經取得合格證的 Q7 另外送往 IIHS 進行撞擊測試,向消費者證明其設計足以滿足大西洋兩岸最嚴格的撞擊安全標準,顯見如果第三方公正單位能讓民眾信任,車廠反而還能藉此達到廣告宣傳的效果,可謂雙贏的結局。

國內碰撞法規狀況為何?

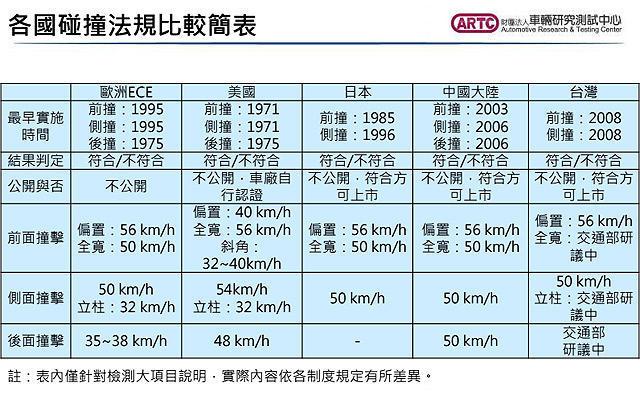

雖然國內外的碰撞法規都只以「及格與否」判定,且通通不公開測試報告,不過透過本次 ARTC 碰撞法規檢測之旅,仍然也帶大家能對於法規要求的撞擊測試多一分了解。下列的表格為幾個國家的碰撞法規比較(再次提醒!碰撞法規非 NCAP 制度,而是各國車輛要取得合格證上市的應通過之測試標準):

國內現行的法規撞擊測試,在 2008 年實施,交通部目前認可國內外共 16 家檢測機構(國內 1 家,即是 ARTC,國外則有 15 家)的碰撞測試結果,由於檢測單位是任由車廠選擇,所以 ARTC 並不會擁有所有臺灣市售車的報告。

民眾其實可以透過車輛安全資訊網-小客車碰撞審查合格資訊,裏頭雖然沒有碰撞報告的細節,但也都登錄了從 2008 年以來,有進行前撞與側撞都合格的車輛名單,且記錄了「檢測機構名稱」,可以清楚看見每輛車送往的檢測機構,並非都是 ARTC。

國內目前的的測試項目,為前方偏置碰撞與側方碰撞,至於包含前方全寬、側面立柱、後方撞擊都還在研議中,未來是否會調和歐洲 ECE 法規,則有待交通部後續的研擬公告。接著來到 ARTC 的撞擊實驗室,這趟檢測之旅中,ARTC 除了展示前撞的情境,同時實地以一輛在國外買來已經報廢的 BMW E36 3 Series 來示範側撞測試。

至於為何不以任一現行國產車示範?ARTC 回應,一是擔心焦點模糊而只注意受測車輛,所以挑選進口車且車齡是 2008 年國內碰撞法規上路前就已出廠的車款,當作是示範車輛,盡可能減少與現行狀況的聯想;二是成本考量問題。

側方碰撞乘員保護測試

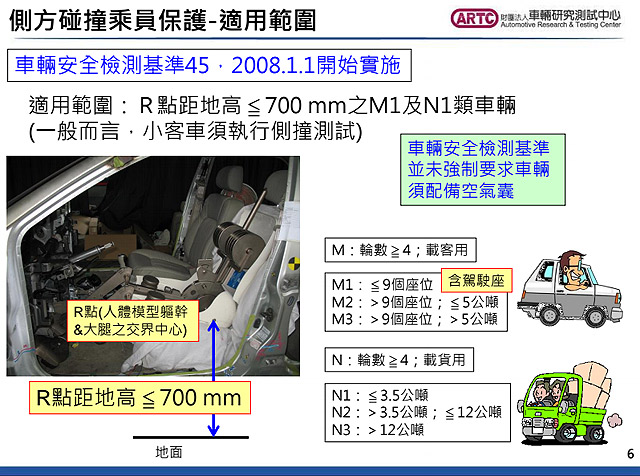

而需要進行側方碰撞的車輛,其條件如下圖所示,針對 9 人座以下小客車或者 3.5 噸以下小貨車,當其 R 點(為調整座椅位置、椅背角度至規範條件之後,位於空間中的一個點,可參考下方圖片)只要小於等於 700 毫米,就必須進行側撞。所以若有客車或者貨車高度較高,可能就無須進行側撞測試。

當車輛確定要測試之後,ARTC 表示會有 5~10 個工作人員進行前置作業準備,整備時間需花費 5~10 個工作天,包含 90%油水抽換、人偶與感測器校正安裝、線路配置、場地設備調整等等,且務必再三確認撞擊 R 點位置、相關設定無誤,否則如果 NG,由於是車廠花錢來測試的,還會牽涉到很多複雜的問題。

測試方法如下:

長時間的前置準備作業,最後在一瞬間結束了撞擊測試,後續透過人偶的 10 個感測器,會去判斷人偶傷害指數,內容有頭部傷害指數、肋骨壓縮量、肋骨壓縮速率、腹部受力、骨盆受力等等。

而針對車輛方面,撞擊後車門不得自動開啟、不得上鎖、同時燃油洩漏率不得大於每分鐘 30 公克、內部不得產生明顯尖銳突出物或鋸齒狀邊緣,接著要在僅徒手的情況下開啟車門、解除安全帶,並將人偶移出才算合格。

前方碰撞乘員保護測試

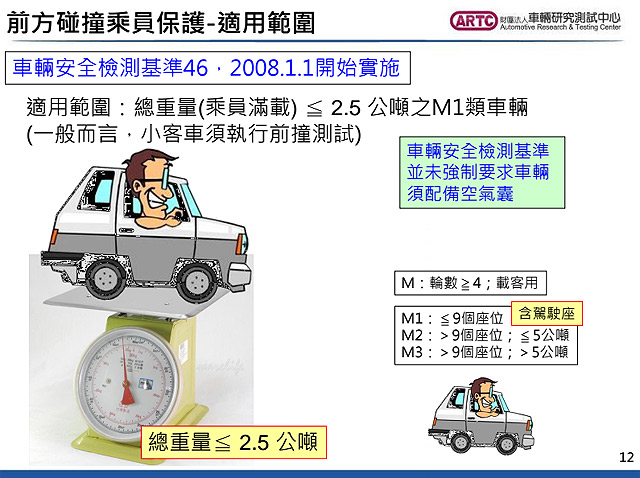

要進行前方碰撞乘員保護的車輛,其條件是小客車滿載的狀況下,總重若不超過 2.5 噸則必須進行前撞測試,因此假設有某一 MPV 車款滿載 7 個人(一個人以 75 公斤計算),總重超過了 2.5 噸,則不需進行前偏置撞擊測試。

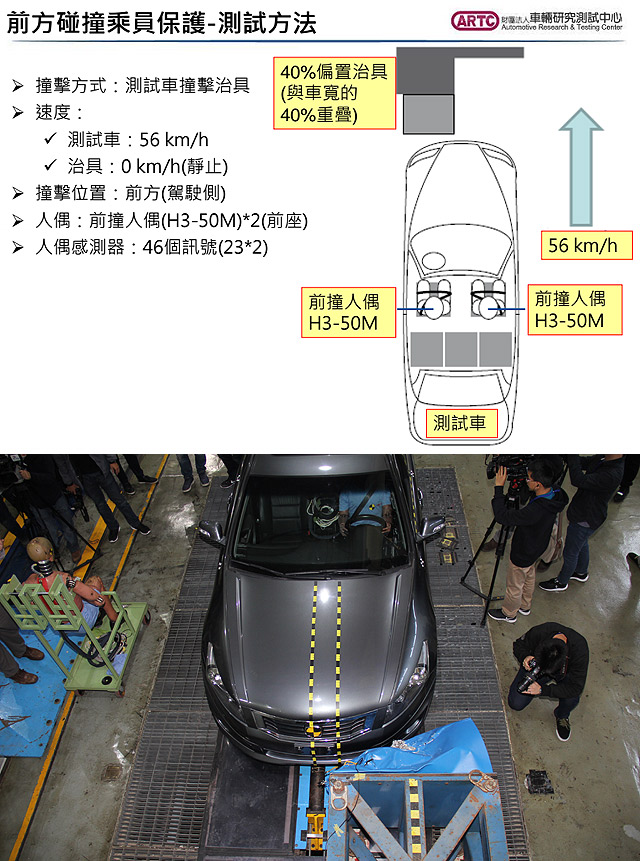

前撞的準備作業與時間與側撞大致雷同,不過人偶數量變成 2 個,而且負責前撞的人偶身上的感測器有 23 個,與側撞的人偶不一樣。而國內目前的前撞採用 40%偏置,尚未有全寬的測試,不過 ARTC 的人員表示,未來若要執行全寬的前撞測試,則只要把 40%偏置治具拿掉即可進行。

測試方法如下:

當完成撞擊測試之後,在人偶的檢視項目較多,包含頭部傷害指數、頸部傷害指數、頸部彎曲力矩、胸部壓縮量、胸部壓縮速率、膝部壓縮量、大腿受力、小腿受力、小腿傷害指數等等;車輛判斷的基準大致上與側撞相似,不過還多出了方向盤位移量的考量。

最後補充說明,有的人可能會發現撞擊測試的速度不一定是整數、以前撞來說,歐洲法規規定時速 56 公里、Euro-NCAP 規定時速 64 公里,不過這都是專家經過考量車主在精神狀態良好、合法駕駛、有反應踩剎車等合情合理的狀態下,卻還是遇上車禍的設定條件。

總結:法規撞擊測試只是基本,NCAP 制度的建立雖非一蹴可機,仍需著手進行

國內民眾近年來對於車輛安全的重視度日益提高,加上不斷收到 Euro NCAP 的洗禮,都明白歐洲是如何以高標準在檢視車輛安全,除了前撞、側撞,還有包含 AEB、兒童乘車安全等全方位的測試考量。

以國內法規撞擊測試來說,相較於先進國家之法規確實顯得較為基本,更不用提與 NCAP 的更嚴苛標準相比,筆者認為,上市前的測試報告不適合公開的原因可以理解,但車輛是要賣給消費者,且攸關於人身安全,確實是需要讓消費者能知道自己的車是否安全、甚至以嚴苛的標準檢測都不為過,所以臺灣 NCAP 的成立就顯得更加重要了。

姑且現在我們不得而知臺灣 NCAP 如果成立了,會如何執行?測試什麼項目?或許......只是或許,成立之初的測試內容,相較於歐洲、美國,大家會有天壤之別的感覺,不過 Euro-NCAP 也是走了 20 年才有今天的成就,千里之行始於足下,如果交通部著手認真研擬,仍應值得給予鼓勵。